第七回 エネルギー周辺革命

沖縄の離島が生んだ「比嘉システム」 前編

時代の大転換期には、時として、その国の中心となる首都でなく、そこから最も遠い地域から「革命」的変化が起きる。さながら明治維新が本州の端にある長州と九州最南端の薩摩から起きたように、革新は往々にして中央権力が十分に及ばない周辺から起きる。今回、実際に宮古島を訪ね、まさに「周辺革命」が起きつつあるのだと実感した。

2024年12月11日、沖縄の宮古島で国内最先端のエネルギーシステムをこの目で見るために私は現地を訪ねた。この仕組みを立ち上げたのは、ベンチャー企業のネクステムズ(NEXTEMS)の比嘉直人社長。同社は、太陽光発電の導入手段の1つである「オンサイトPPA(Power Purchase Agreement)」という仕組みを使って、利用者の電気料金を下げつつ、島全体の電力需給を調整するという「エリアアグリゲージョンシステム」を導入した。電力コストが高い離島において、これがいかに大事なことなのか想像してほしい。本稿では、この新しい電力システムを「比嘉システム」と呼びたい。

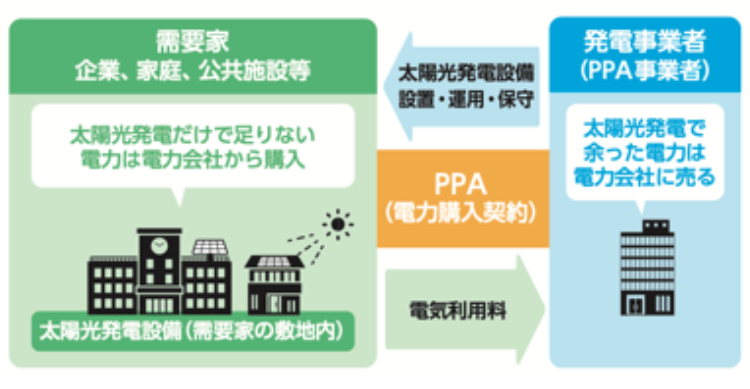

この画期的な仕組みについて説明する前に、オンサイトPPAとは何かについて言及したい。それは発電事業者(PPA事業者)が需要家の敷地内に発電設備を設置して、電気を提供する仕組み(下記の図参照)だ。事業者が顧客となる利用者の自宅(ないし社屋)の屋根にPV(太陽光発電装置)と蓄電池を無償で設置し、再生可能エネルギー(再エネ)を長期購入する契約を結ぶ。小売電気事業者(一般送電網)を介さず、発電事業者が需要者に直接電力を供給できるため、一般送電網を介さない分、利用者は電気代が安くなり、かつ初期費用がほぼかからずに太陽光発電設備を導入できるメリットがある。

事業者(ネクステムズ)が利用者宅の屋根などにPVや蓄電池を設置する費用を投資し、利用者との間で15年間の契約を結ぶ。利用者が引っ越しした場合でも基本的に契約は引き継がれる。しかし、まれに事業者が投資をまったく回収できなくなくなるケースもある。その場合は太陽光発電の売電収入だけでも回収できるようにするため、ネクステムズが利用者から料金を徴収して沖縄電力に電気料金を支払う形をとっている。

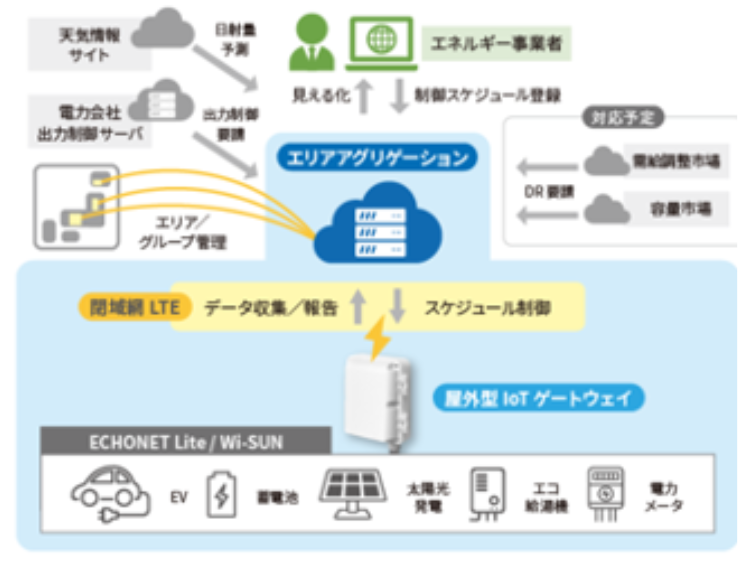

ネクステムズのPPAは、本土に比べてシャワーを使う機会が多い沖縄のライフスタイルを考慮し、エコ給湯機も敷設する形になっている。各家庭(利用者)に設置された屋外型IoTゲートウェイを通してPVが発電した電力の情報をネクステムズの元に集めさせ、ネクステムズが各家庭の太陽光発電、エコ給湯機、蓄電池、EV(電気自動車)充電器、故障通知などを制御することで、島全体の電力需給をコントロールする。「比嘉システム」の核だ。

このシステムによって利用者は電気料金が下がる利益を得る。通常、沖縄電力から直接供給を受けるより、1割ほど電力料金を低くできる。その一方で、事業者(ネクステムズ)は沖縄電力に対して電力需給のギャップを調整して利益を与えつつ、事業収益をあげる。さらに島全体では大型の蓄電池を設置し、送配電ネットワークから独立した形で電力が供給可能なマイクログリッドで結び、エネルギーを自給しようとしている。宮古島の隣接する来間島(くりまじま)ではマイクログリッドはできており、2024年4月25日の停電時に稼動を成功させている。

最近では、電力料金の高騰もあって、自宅の屋根にPVを置き、家庭用蓄電池を設置して電気代を減らす動きが強まっている。国や地方自治体の補助金政策がそれを促進しており、住宅メーカーもいまやエコ住宅を“売り”にするようになっている。だが、設置場所によるが、建設コストを回収するのに10年から15年を要する上に、200万円から300万円の初期費用を負担できるような経済力のある家庭は限られる。その点、オンサイトPPAは、利用者側は設備の設置負担がほとんどないので、再生可能エネルギー(再エネ)の普及にとって非常に有利になっている。ただし後述するように、逆に資金融通力が足りない事業者側は経営的には大変な苦労を強いられることになる。

もちろんエネルギー事情に詳しい人は、こうした試みは世界でも起きていることを知っている。最近では、広大な面積があり人口密度が低くて送電網が十分に整っていない南オーストラリア州では、2016年9月に起きた全州停電への対策として2017年12月にテスラと協力して世界初の巨大系統蓄電池(100メガワット(MW)/125メガワットアワー(MWh))規模のホーンズデイル蓄電所ができ、2018年には、PVプラス蓄電池を併設しつつ仮想発電所(Virtual Power Plant)をつくる共同事業を州都アデレートなどでテスラと始めている。アメリカでも、2022年11月初め、太陽光発電・エネルギー貯蔵のサービスプロバイダーである米サンパワー(Sunpower)は、カリフォルニア州で200軒以上の新築住宅を対象にマイクログリッドの実証事業を展開すると発表している。

そんな中、ほぼ同時期に比嘉さんはオンサイトPPAを立ち上げた。この仕組みを2016年から二年越しで考案し、2018年に市営住宅40棟の120件を対象にして1217キロワットのPVと120台の蓄電池を設置することで事業をスタートさせ、その後も着実に拡大している。ネクステムズの事業拡大は、まさに世界とほぼ同時進行であった。だが、比嘉さんは諸外国をモデルにしたわけでもない。あくまでもエネルギー面において、離島の極めて不利な状況を解決するために、最新の技術を応用しつつ新たな独特のシステムを創り出したのである。

不利な条件を跳ね返す所から変革が生まれる

ネクステムズは、マイクログリッドによる宮古島未来エネルギーでのエネルギー自給の成功を足場にして、現在、石垣島未来エネルギー、久米島未来エネルギーを設立するところまで来た。事業対象地域は、沖縄でも離島地域は電力コストが高く、最も条件が不利である。比嘉さんは22年間、沖縄電力のエンジニアリング子会社に勤めた経験から離島の発電コストの高さは知り尽くしている。理由も簡単だ。離島は人口が少なく規模の経済(スケールメリット)が働かないにもかかわらず、電力需要のピーク時に合わせて、高いコストをかけて本島から化石燃料を運搬して火力発電を動かさなければならないからだ。沖縄電力にとって採算が非常に悪い。独立してから8年をかけて、コスト高を何とか克服するために比嘉システムを創り出した。

課題となるのは、太陽光の発電量が昼間に最大になり、夜間はまったく発電しないことだ。当然、電力料金は昼間が高く、夜間が低くなる。そこで、太陽光発電に関して自家消費を優先する自給優先型にすると、昼間に自家消費をしながら余剰分を蓄電して夜間に使うことになる。利用者にとって「合理的」だが、沖縄電力にとっては昼間と夜間の電気消費量のギャップは大きいままで変わらない。そうなると、沖縄電力は従来通りピーク時に合わせて発電量を確保しなければならず、需給を調整するために火力発電所を維持していかなければならない。その結果、沖縄電力の離島での発電コストは高いままとなる。一方、太陽光発電の売電収入を最大化する市場優先型(経済優先型)をとることもできる。電力料金が高い昼間に自家消費と売電を進め、夜間料金になる前に蓄電した電気を集中して放電して消費する。しかし、これでも昼間と夜間の需給ギャップが開いたままで、埋められない。

そこで比嘉システムでは、自家消費を最大化しつつも、地域の電力需要のピークカットとボトムアップを同時に追求することで地域の電力使用量をならしていく需給調整型を追求する。太陽光発電がある昼間は、自家消費しつつ蓄電し、一部を沖縄電力に売電することでピーク時の消費電力をカットする。夜間では、昼に蓄電した電力を放電して自家消費しつつ、同時に沖縄電力から一部買電することでボトムをアップして、地域全体の夜間の需給をならしていくのである。沖縄電力にとっては、これによってコストの高い火力発電の利用を減らすことで電力コストを抑えられるとともに、利用者にとっても電力料金が下がる利益が得られる。つまり全体最適と部分最適を同時に実現できるように考えられているのだ。時として、再エネ事業者と大手電力会社は、利害衝突が起きがちになるが、比嘉システムは両者がウィンウィンの関係をあくまでも目指す。

さらに、前述したように宮古島の隣接する小さな来間島において、容量400キロワットの蓄電池を設置し、独自の配電網を用いて電力を地域に送れるマイクログリッドという仕組みを有している。実際、2024年4月25日に宮古島全島の停電が起きた時、午前9時30分から11時30分まで、全国で初めてマイクログリッドが実働稼動した。宮古島からも切断されて「非常用電源」として機能し、再エネがリスク分散的であることを証明できたのである。比嘉さんは「マイクログリッドを日常的に運用できれば、沖縄電力はピーク時や非常時の火力発電が必要なくなり、さらなる電力料金の引き下げができるはず」と言う。(後編に続く)

撮影:魚本勝之

かねこ・まさる 1952年、東京生まれ。東京大学経済学部卒業。法政大学経済学部教授、慶應義塾大学経済学部教授などを経て、現在、淑徳大学大学院客員教授、慶應義塾大学名誉教授。著書多数。近著に『平成経済――衰退の本質』(岩波新書)、『岸田自民で日本が瓦解する日』(徳間書店)、『高校生からわかる日本経済 なぜ日本はどんどん貧しくなるの?』(かもがわ出版)、『裏金国家――日本を覆う「2015年体制」の呪縛』(朝日新書)、元農水官僚で農政アナリストの武本俊彦氏との共著『「食料・農業・農村基本法」見直しは「穴」だらけ!?』(筑波書房ブックレット)がある。